次々と新種が発見されていて今では約124種以上あるコーヒーノキの品種。その中でも商業用と栽培されている2種類のうち1種類がみなさんがよく耳にするアラビカ種となるわけですが、これは生産されている品種の中でアラビカ種が約60%を占めているからです。アラビカ種から派生したティピカやブルボンも有名ですね。今回はそんなアラビカ種の歴史、品種をもう1種類のカネフォラ種と比べたりとわかりやすい書いていますのでゆっくりご覧ください。

※アフィリエイト広告を使用しています。

アラビカ種の歴史

実はコーヒーノキは観葉植物としても利用されている種類もあるのです。なので普段耳にするコーヒーノキはコーヒーノキ属と称されるもので栽培種として花を咲かせるものを指します。そのコーヒーノキはコフィア属と総称されていて野生種はアフリカ大陸、特にマダガスカル島で見つかっています。そしてアラビカ種の起源もアフリカ大陸、エチオピアと南スーダンの国境付近でカネフォラ種とユーゲニオイデス種の自然交配により誕生した品種と言われています。

アラビカ種の特徴

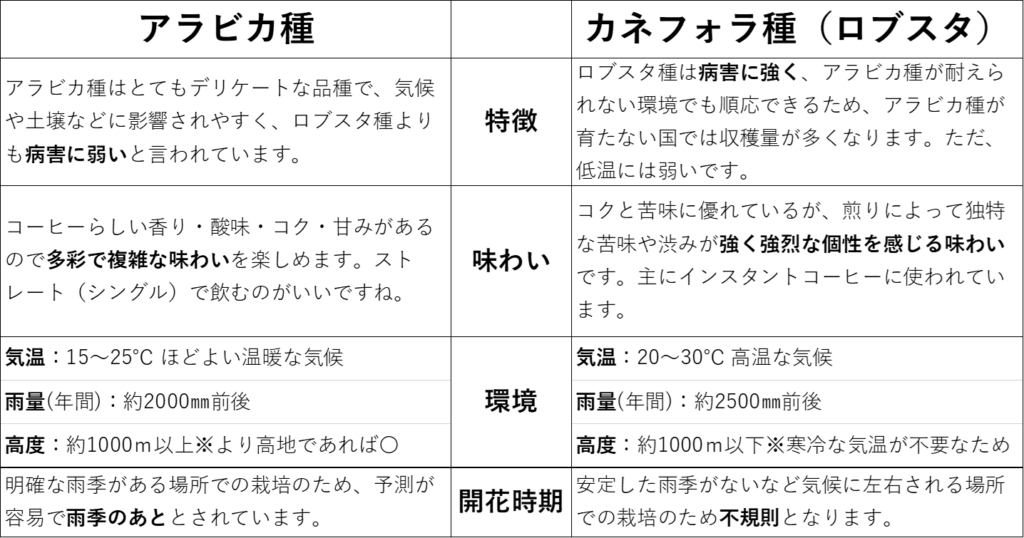

コーヒーチェリーが実るコーヒーノキはアカネ科に分類されています。そのうち商業用に栽培されているのがアラビカ種とカネフォラ種の2種類と言われています。特徴をわかりやすい伝えるためこの2種類を比較してみましょう。

ちなみにカネフォラ種にはいくつか種類があり、その中でも代表的なものが「ロブスタ種」であるため一般的に総称してカネフォラ種を「ロブスタ種」と呼んでいます。

アラビカ種の品種紹介

・ティピカ

アラビカ種に属する品種の中で最も古く、標準的なコーヒー豆の総称としても使われています。名前の由来もスペイン語で「標準的な」という意味なので言葉そのままという感じですね。ルーツは遺伝的に解明するとジャワ島から広まっていったとされています。

現在では世界中で栽培されていて、特に中南米のコロンビア・ペルー・メキシコ・ブラジルなどが主な産地で有名ですね。

そしてコーヒーノキが比較的大きく育つため、収穫量が少なくなってしまうのも特徴と言えるでしょう。

味わいは各国の環境で変わりますが酸味に特徴があり、くだものの酸味とコクで爽やかな印象がありますね。

・ブルボン

こちらも早くから存在が知られていた品種で、インド洋に浮かぶフランス領の島、ブルボン島(現在はレユニオン島)で起きたティピカ種の突然変異によって生まれました。ティピカ種よりも2割ほど収穫量が多いのですが、耐病性や生産性が低いという欠点があるのでそれを改善するため、別の品種と交配を行うことでいろいろな品種が生まれています。

ちなみに「レッドブルボン」などの色の名前がついていたりしますがこれはコーヒーチェリーの完熟した色合いが生産国によって違うため、その完熟した色合いを表すためにつけているのです。

味わいはコクのある甘味が特徴で、そこに重厚な香りも加わる銘柄もあるので酸味が苦手な方はどちらというとこちらの方が好みかもしれませんね。

ちなみに現在の品種の大半は基本がティピカ種とブルボン種を人工交配または突然変異でよって生まれています。そんなティピカ種とブルボン種を味わってみたい、どのような銘柄が売られているのか知りたいという方は2つほど紹介させていただきますのでご覧ください。

別の記事にはフレンチプレスやコーヒードリップなど抽出方法も書いていますので参考にしてください。

👆1つ目は、製品のラベルに情報があるので分かりやすくいろいろな産地のコーヒーを買うことができます。

👆2つ目は、こちらも産地のコーヒーを取り扱っており、載せているのは某有名なサイトですが専用サイトでの産地ごとのシングルオリジンを販売しており、店舗もあるので直接、専門スタッフが淹れてくれたコーヒーを飲むことができます。

まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今回はアラビカ種について書かせていただきました。

分かりやすいように代表的な品種、2種類を比較しながら特徴をご紹介してみましたがいかがだったでしょうか。

別の記事ではコーヒーの産地一覧表やコーヒーチェリーに関しても書いていますのでぜひご覧ください。

ではでは(^O^)/